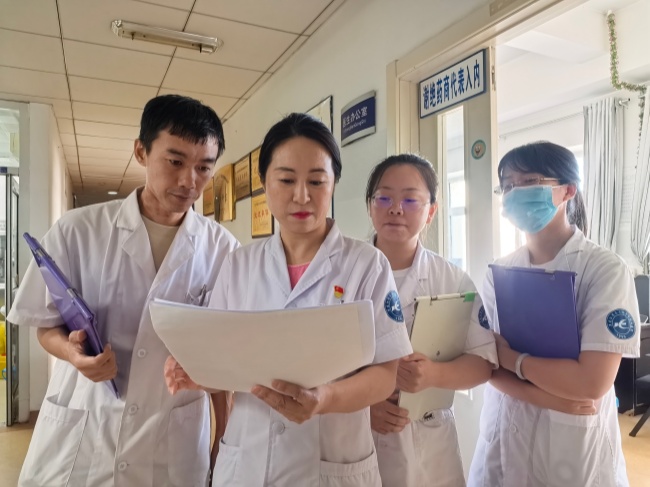

冯金玫(左二)在查房前与同事进行会诊。

在黑龙江省齐齐哈尔市第七医院,布鲁菌病科主任、全国肝胆病咨询专家冯金玫的白大褂口袋里总装着便签本,她是患者眼中最靠谱的“主心骨”。从医31年,她扎根传染病防治一线,在非典、甲流等疫情考验中冲锋在前;当选黑龙江省人大代表后,又带着医者的细腻与责任为民生奔走。这位被无数患者家属称为“生命守护神”的医生,用坚守与担当,在不同岗位上书写着“为民”的答卷。

1999年初秋,一位肝病患者的复查报告让冯金玫心头一紧。患者看似状态平稳,只有轻微不适,但逐项分析后,她发现各项指标已濒临重症阈值——若不及时干预,半个月后即将举行的婚礼,很可能变成一场悲剧。当患者母亲得知消息,“扑通”一声跪倒在她面前哀求时,同为母亲的冯金玫赶紧扶起老人,坚定地说:“大姐您放心,这孩子我当自己闺女救!”

她连夜制定救治方案,紧盯患者病情变化。没过两天,患者果然突发昏迷,重症肝病症状全面暴发。冯金玫守在病床前,根据生命体征调整用药剂量,凌晨三点还在监护仪前记录数据,累了就趴在护士站眯一会儿。“多盯一眼,患者就多一分希望。”她带着团队反复调试人工肝治疗参数,终于在婚礼前稳住患者病情。婚礼当天,穿着婚纱的患者特意发来照片,那抹笑容,成了冯金玫从医路上最温暖的记忆。

这样与死神“抢人”的时刻,在冯金玫的职业生涯里并不少见。从最初跟着老医生学看化验单的“医疗小白”,到如今成为全市传染病专业学科带头人,她始终记得入行时的誓言:“医者既要妙手,更要仁心。”多年来,她的手机24小时开机,深夜接到患者咨询电话,总会耐心讲解用药注意事项;遇到家境困难的患者,会帮忙联系公益救助,甚至自掏腰包垫付药费。累计拒收红包数万元的她,从没收过一起患者投诉,诊室墙上挂满的锦旗,“医德高尚”“妙手回春”的字迹,都是患者最真诚的认可。近年来,她还取得2项科研成果、3项发明专利,出版3部专著、发表10余篇论文,在提升专业能力的路上从不停歇。

2020年1月24日除夕夜,当万家沉浸在团圆氛围中时,冯金玫已带领17名医护人员进驻新冠肺炎隔离病区。作为第一梯队临时党支部书记兼队长,她既要制定诊疗方案、协调防疫物资,还要安抚患者情绪,常常忙到凌晨才能喝上一口热粥。“我是主任,必须冲在前面。”她牵头建立“4小时轮班制”,确保患者24小时有人监护;针对部分患者出现的焦虑、恐惧,又推出“心理疏导岗”,每天隔着防护服和患者聊家常,用声音传递力量。1月28日,正在抢救重症患者的她接到家人电话:公公病危。电话那头的哭声让她心如刀绞,但看着病床上急需救治的患者,她咬着牙说:“告诉爸,等我忙完这阵就回去……”当公公病逝的消息传来,冯金玫背过身抹掉眼泪,转身又投入工作。“我对不起老人,但肩上扛着更多患者的命。”这段“忠孝难两全”的经历在网络上被报道后,相关视频浏览量高达1.5亿,数十万网友留言为她加油,而她只是说:“我只是做了该做的事。”

2023年当选黑龙江省人大代表后,冯金玫的“责任清单”又添了新内容。她依旧保持着医者的细致,走到哪儿都带着笔记本,把群众的诉求、基层的难题一一记下。在与齐齐哈尔市建华区检察院的常态化沟通中,她格外关注未成年人保护。一次参加未成年人案件公开听证后,她找到主办检察官:“孩子的人生不能重来,办案时多一份耐心,可能就改变一个家庭的命运。”她建议检察机关打造未成年人检察特色服务品牌,将法治教育融入校园日常。如今建华区检察院的“法治进校园”活动已覆盖多所中小学,她也成了孩子们口中亲切的“冯阿姨”。

凭借多年从医经验,冯金玫还注意到检察人员因长期高强度工作,不少人处于亚健康状态。在2025年上半年工作通报座谈会上,她直言:“检察官守护公平正义,也需要有人守护他们的健康。”她建议检察机关加强职业病预防,定期组织体检、开展心理疏导,相关建议很快被纳入工作规划。“当代表和当医生一样,都要‘对症下药’,解决真问题。”每次参加检察开放日、旁听庭审,她都会从医疗专业角度提出建议,希望为司法工作添一份力。

如今50多岁的冯金玫,依旧每天提前半小时到医院,先去病房查看患者情况,再回到诊室接诊。办公桌上,病历、检验报告与人大代表履职手册放在一起,扉页上“做医生救死扶伤,当代表为民发声”的字迹格外醒目。31载春秋,她在传染病防治一线筑起“防护墙”;履职路上,用初心架起“连心桥”。这位始终把百姓放在心上的医者与代表,正以自己的方式,温暖着一座城,守护着千万家。

(本报记者韩兵 通讯员张军国)